Le cellule lo sanno

di Thomas Vaccari

Vi siete mai chiesti, magari nel bel mezzo di un aperitivo, com’è che non caschiamo morti nel momento di alzarci per andare a pagare? O come abbiamo fatto ad arrivare lì senza mangiar qualcosa nel frattempo? Ok, ok, niente panico. Quel po’ di ciccia che ci fa sentire in colpa per la cena luculliana di ieri sera ci ricorda che il nostro organismo si è evoluto per conservare energia e nutrienti e dispensarne al bisogno. Eppure le nostre cellule sono capaci di resistere anche lunghi periodi di senza nutrienti, mantenendo il loro metabolismo inalterato, e di farlo pure rigenerandosi dal di dentro. Lo fanno semplicemente sacrificando attivamente parti di loro stesse per trasformarle in cibo. È l’autofagia, bellezza! Ma per capirlo ci sono voluti oltre 50 anni di ricerche, che raccontano una storia di cellule cresciute in laboratorio, di geni estratti dal lievito di birra e di vie metaboliche comprese anche con l’aiuto dei moscerini della frutta. Nell’attesa degli assaggi per l’aperitivo ve la racconto partendo dall’inizio.

Nei ruggenti anni ’60, un gruppo di agguerriti biologi cellulari erano duramente al lavoro per scoprire come sono fatte le nostre cellule. Oggi sembra banale, ma all’epoca, per esempio, non era per niente ovvio cosa le distinguesse da quelle dei microbi a parte forma, dimensioni e la presenza di un nucleo. Il belga Cristian De Duve usava tecniche di biochimica per separare tra loro i componenti delle cellule. Aveva appena scoperto che le nostre cellule, ma non quelle dei batteri, contengono dei corpuscoli, o organelli, da lui chiamati lisosomi. Questi, come si intuisce dal nome, contengono moltissimi enzimi il cui compito è di lisare, ovvero degradare, molte componenti della cellula che non servono più o che sono danneggiate. Un cestino cellulare, se vogliamo. Il collega canadese Keith Porter, che invece usava il microscopio elettronico per vedere all’interno delle cellule, guardando la struttura di alcuni lisosomi aveva scoperto che questi contenevano al loro interno altrettanti organelli, come fossero tante piccole matrioske. Sembra un fatto di poco conto, eppure per De Duve e Porter e altri i lisosomi matrioska erano un vero e proprio mistero. Sì, perché non si capiva come due tipi di organelli, entrambi a bagno nel citoplasma – il mare magnum della cellula – potessero finire uno dentro l’altro! Inoltre le matrioske avevano il brutto vizio di non essere visibili in tutte le cellule e di apparire solo in certi momenti anche in uno stesso tipo di cellule in coltura. In un esperimento c’erano, nel successivo no. Insomma, il perfetto incubo per un ricercatore: un intricato puzzle sperimentale e pure poco riproducibile. Loro e altri poi scoprirono un altro fatto sorprendente: i lisosomi matrioska derivavano da organelli transienti che si potevano formare molto velocemente in cellule che venivano danneggiate, o che venivano messe in condizione di non potere utilizzare nutrimenti provenienti dall’esterno. Piano piano divenne chiaro che parti della cellula in tali condizioni potevano essere sequestrate e cestinate nei lisosomi. De Duve, che insieme a Porter, George Palade e Albert Claude avrebbe poi ricevuto il Nobel per la medicina nel 1974 per essere andato a caccia di organelli, coniò il termine Autofagia perché sembrava che le cellule a tratti decidessero si mangiare parti di se stesse. Di conseguenza, i lisosomi matrioska vennero chiamati autolisosomi e i loro precursori autofagosomi. Come quest’ultimi si formino è un altro puzzle, che tiene gli scienziati occupati ancora oggi.

Negli anni ’90 la biologia divenne molecolare e la caccia si spostò a capire quali molecole, tra geni e proteine, controllassero l’autofagia. Dan Klionsky e Yoshinori Ohsumi, lavorando uno in America e uno in Giappone, ebbero l’idea di utilizzare colture di lievito di birra, che si potevano affamare a piacere per indurre l’autofagia per scoprire quali geni controllassero il processo. Per pescare i geni importanti per l’autofagia è bastato loro osservare in quali ceppi mutanti l’autofagia non funzionasse più. Queste ricerche, per le quali Yoshinori Ohsumi ha ricevuto il premio Nobel per la medicina nel 2016, hanno portato i geni ATG (Autophagy Related Genes). Gli ATG si occupano di costruire l’autofagosoma, di assicurarsi che inglobi organelli danneggiati o materiale da trasformare o ancora altre porzioni del citoplasma cellulare, e infine di garantire che il tutto sia veicolato ai lisosomi. Che, a questo punto avrete capito, non funzionano solo da cestino ma soprattutto da centrale di riciclo e riuso. Gli enzimi lì contenuti smantellano il materiale recuperato e lo rendono di nuovo disponibile alla cellula per costruire nuove proteine, organelli etc.

Ma come assicurarsi che questo lavoro venga fatto solo quando necessario? Altri ricercatori hanno scoperto che l’autofagia è strettamente connessa con i sistemi ormonali di regolazione dell’utilizzo dell’energia, come per esempio il sistema dell’insulina. In sostanza fa parte di una rete di processi di omeostasi, che come il termostato di casa, sono impegnati a mantenere il nostro metabolismo in un confortevole equilibrio, a discapito delle condizioni ambientali. “Aperitivo in arrivo, spegnere l’autofagia che non serve e consuma, grazie!” Ecco, qualcosa del genere. Comprendere finemente come il processo dell’autofagia venga concertato nell’organismo all’ora dell’aperitivo (e non) però richiede molto più di cellule cresciute in laboratorio. Bisogna avere un intero organismo da studiare! Tra i molti che stanno aiutando a portare avanti le ricerche ci sono anche i moscerini della frutta. Armati di colonie di moscerini transgenici o mutanti, molti ricercatori provano a comprendere come l’autofagia venga indotta durante il digiuno, come serva per mobilizzare nutrienti dall’organo che nel moscerino fa le veci del fegato. Come nell’ovario, un organo che utilizza molti nutrienti per produrre molte uova, l’autofagia e la morte cellulare programmata permettano di risparmiare risorse in periodi di ristrettezze. O anche come l’autofagia possa, in alcuni casi, dar man forte a cellule tumorali per contribuire alle loro distruttive risorse di crescita.

Un aspetto importante illuminato da ricerche coi moscerini è che l’autofagia non ci assicura solo il nutrimento ma anche una lunga vita e letteralmente… la salute mentale. Sì perché si occupa anche di smaltire componenti della cellula danneggiati. Per esempio, nei neuroni che sono tra le cellule del nostro organismo che vivono più a lungo. Qui la funzione di spazzino si prende carico anche di metaboliti di scarto che altrimenti finirebbero per accumularsi in mezzo al mar del citoplasma. In più, si sa che molte malattie neurodegenerative, tra cui Alzheimer e Parkinson producono proteine tossiche che vengono attivamente spazzate via dall’autofagia. Molte ricerche che utilizzano i moscerini della frutta stanno ora rivelando che potrebbero essere proprio disfunzioni nel funzionamento di autofagia e lisosomi, o loro naturale tendenza a diventare meno efficaci durante l’invecchiamento, a causare danni al nostro sistema nervoso. E altri lavori stanno iniziando a suggerire che la restrizione calorica e periodi di digiuno possano, grazie all’induzione dell’autofagia, garantirci una vita lunga e sana.

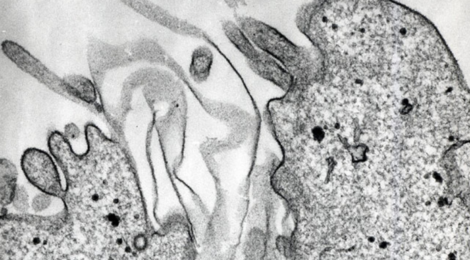

Immagine in evidenza: Particolare delImmagine di microscopia elettronica di un batteriofago nel momento di ingresso in una cellula umana. © Isabella Saggio

Commenti recenti